|

||||

|

|

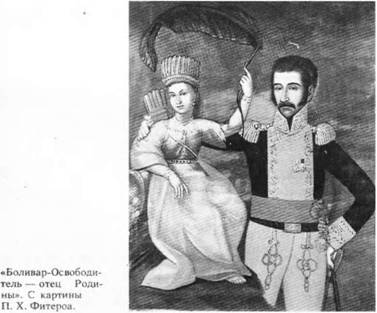

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ВЕЛИКАЯ КОЛУМБИЯ Трудные переговоры