|

||||

|

|

О репрессиях«Пока государство существует…»— Все равно вы сейчас не получите готовых фактов, которые запутаны и всячески, так сказать, исковерканы и затуманены другими фактами. Будто бы и выпутаться сейчас полностью нельзя. Но все-таки основное-то, оно остается, если вдуматься и постараться разобраться. Во-первых, наша страна выбралась на передовые, так сказать, позиции, и в ней есть две основные вещи с самого начала ее революции, которые она не могла преодолеть в короткий срок. И даже сейчас еще не преодолела полностью. Первая — это внутренняя отсталость. Выбраться на самые передовые позиции на разрушение капитализма и построение социалистического общества в отсталой стране — это же ведь очень сложная задача. Подавляющее большинство считает, что это даже противоречит марксизму, и так ведь изображают, что Ленин отошел от Маркса. На Западе стараются. Хотя это последовательный сторонник, мыслитель и революционер в духе Маркса, Энгельса. Маркс строил свою теорию на объективных моментах, а Ленин, дескать, ввел субъективный момент в такой мере, в какой Маркс не предусматривал. Это, конечно, неверно, но в какой-то мере фактически соответствует. Это новый момент — отсталость страны. Второй момент: развитые капиталистические страны остались капиталистическими. Это уже внешний момент. Тут никуда не денешься. Вот с этими двумя вещами, не говоря уже о всем прочем, надо считаться. Это такие колоссальные трудности, которые преодолеть можно, если возможно, только при особых условиях. Ленин даже после победы, в первые годы Советской власти, допускал, что мы, так сказать, провалимся. Открыто говорил, что если мы не сумеем осуществить построение социалистического общества, то все же мы сделаем все, что только можно сделать. Он уступать был неспособен по своему общему, так сказать, направлению. Но, видите ли, уже вот Гроссман пишет: дело не в Сталине, а в Ленине. Тут тоже есть своя правда, потому что у Ленина не было тех возможностей, которые у Сталина появились. Ленин разве бы терпел всю эту оппозицию вокруг себя, но он был не в состоянии в те годы. И что он мог сделать? Его гениальность в том, что он в этих условиях удержался. Это действительно гениально. 1937 год был необходим. Если учесть, что мы после революции рубили направо-налево, одержали победу, но остатки врагов разных направлений существовали, и перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии они могли объединиться. Мы обязаны тридцать седьмому году тем, что у нас во время войны не было «пятой колонны». Ведь даже среди большевиков были и есть такие, которые хороши и преданны, когда все хорошо, когда стране и партии не грозит опасность. Но если начнется что-нибудь, они дрогнут, переметнутся. Я не считаю, что реабилитация многих военных, репрессированных в тридцать седьмом, была правильной. Документы скрыты пока, со временем ясность будет внесена. Вряд ли эти люди были шпионами, но с разведками связаны были, а самое главное, что в решающий момент на них надежды не было. …Все это Молотов сказал в ответ на бытующее суждение о том, что, если бы не погибли Тухачевский и Якир, у нас не было бы такого страшного начала войны. — Это модная фальсификация, — сказал он. 18.12.1970 — Один профессор у меня бывает. «Как объяснить этот период?» — спрашивает. Я говорю: а что было бы, если б они, правые, стали во главе государства? Как бы повернулась история? Если вы проанализируете по деталям, вы найдете выход из положения. 19.02.1977 — В условиях государства, пока государство есть, оно кой-какие болезни с собой несет, а без него нельзя жить, нельзя двигаться вперед, — говорит Молотов. — Неодинаковый уровень жизни, в зависимости от того, нарком ты или… — А это как раз связано. Это все надо учитывать. Пока государство существует, а оно еще долго будет жить, пока деньги — они еще тоже поживут — это такие глубокие причины порождения всяких отрицательных явлений, в том числе бюрократизма, карьеризма, стяжательства всякого, ну и жестокости. …Чистка партии вполне соответствует принципу демократического централизма, но нигде не проводится, никогда, только у нас проводилась. Вот теперь чехи повторили. А мы несколько чисток провели, и таких, что просто… Очень острых. И тут тоже было ошибок немало. — Значит, в 1938 году было не до реабилитации, как вы считаете? Из-за близости войны? — Из-за войны и из-за того, что еще неясно, проверять-то через кого. Много очень недоверия. И пострадали не только ярые какие-то правые или, не говоря уже, троцкисты, пострадали и многие колебавшиеся, которые нетвердо вели линию и в которых не было уверенности, что в трудную минуту они не выдадут, не пойдут, так сказать, на попятную. И все-таки Хрущевы сохранились, Микояны сохранились, и не только они… — Да, но обидно, что погибли хорошие, понимаете? — Такое острое дело… В острой такой борьбе, в такой сложной, которая проводилась руками не всегда проверенных лиц, иногда, может быть, злостно помогавших уничтожению хороших людей, и такие были, безусловно. Это, знаете ли, очень сложно проверять. В этом опасность государства, особенно государства диктатуры пролетариата, всякой диктатуры — она требует жесткой дисциплины, непримиримой. А через кого проводили мы это? Через людей, которые не всегда этого хотят, а в душе очень даже противятся этому, а если почувствуют опасность, они перегнут палку, чтобы выслужиться и карьеру сохранить. И через таких людей очень и очень многие дела делаются, потому что нет готовых, чистеньких таких, очищенных от всех грехов людей, которые бы проводили политику очень сложную, трудную, сопряженную со всякими неясными моментами. Проверят — не проверят, и сама проверка не всегда подходяща бывает… Устроить чистку партии — это опасно очень. И начнут чистить лучших. Вычистят многих, которые честно, прямо говорят, а те, которые все шито-крыто держат, за начальством готовы выслуживаться, те сохранят свои позиции. А это и раньше было тоже в какой-то мере неизбежно, пока карьеризм, приспособленчество держат людей в цепях… — Тридцать седьмой год — продолжение революции, — говорит Шота Иванович. — Я считаю, что в известном смысле революция сегодня не закончена, — соглашается Молотов. — В какой-то мере, да. У нас еще не построен социализм полностью… …Молотов рассматривал репрессии не как произвол руководства, а как продолжение революции в сложной международной обстановке: — Люди, которые пришли на готовое, — им кажется, все проще делается… 03.02.1972 «Если бы задрожало руководство…»— В этом надо разобраться. И надо вспомнить о троцкизме и особенно о правом уклоне. Дело в том, что в 1937 году шатающихся, колеблющихся было немало. Погибло много честных коммунистов. Нет дыма без огня. Но тут чекисты перестарались. Им дали задание, так они и рады стараться. У многих были колебания, иногда из-за этого гибли честные люди. 18.02.1971 — Кого обидели, кого понизили. Все эти разные мотивы толкали на критические позиции, а это были такие критики, которые не способны понять новое и готовы были идти на плохие дела… Очень много было людей, которые на словах кричали «ура!», за партию и за Сталина, а на деле колебались. Яркий пример тому Хрущев, который в свое время был троцкистом… Разобраться во многом сейчас трудно. Но нужно было быть очень начеку. Это сейчас мы все стали умные, все-то знаем и все перемешиваем во времени. Во всем были разные периоды. Надо разобраться и с каждым периодом, и с каждым действующим лицом отдельно. Социализм требует огромного напряжения сил, в том числе и жертв. Здесь и ошибки. Но мы могли бы иметь гораздо больше жертв во время войны и даже дойти до поражения, если бы задрожало руководство, если бы в нем, как трещины и щели, появились разногласия. Если бы сломили верхушку в тридцатых годах, мы были б в труднейшем положении, во много раз более трудном, чем оказались. Я несу ответственность за эту политику и считаю ее правильной. Я признаю, я всегда говорил и буду говорить, что были допущены крупные ошибки и перегибы, но в целом политика была правильной. Все члены Политбюро, и я в том числе, за ошибки несут ответственность. Но есть тенденция, что большинство осужденных невинно пострадало. В основном пострадали виновные, которых нужно было в разной степени репрессировать. 06.12.1969, 29.07.1971 — Но одно дело политика, другое — проводить ее в жизнь. Если отказаться от жестоких мер, это может привести к опасности раскола. Сыграл свою роль наш партийный карьеризм — каждый держится за свое место. И потом, у нас если уж проводится какая-то кампания, то проводится упорно, до конца. И возможности тут очень большие, когда все в таких масштабах… 27.04.1973 — Марксистскую мысль надо все время подкреплять. Личность будет или не будет — неизвестно, дай бог, чтоб не одна личность была, а много хороших! Кое-кто из-за этих ошибок пытался бросить тень на весь наш строй. Неправильно, не так-де строили социализм! А кто лучше построил? Мы впервые строили… 15.08.1972 — Я оправдываю репрессии, хоть там и были крупные ошибки. Надо иметь в виду, что это был и не просто перебор, если во главе госбезопасности оказался Ягода, который на суде прямо говорил: оппозиционеры потому так долго были наверху, что я им помогал; но я теперь признаю свою ошибку и неправильность, и поэтому пощадите меня, оставьте мне жизнь, потому что я вам услугу оказал! У меня же есть стенограмма этого судебного процесса, он говорил: да, потому так поздно разоблачены правые и троцкисты, которые здесь сидят, что я этому мешал, но теперь-то я всех их разоблачаю, вы за это мне гарантируйте жизнь! Вот вам гад какой! Коммунист, нарком, вот какая сволочь сидела около Дзержинского! Его, как ближайшего помощника Дзержинского, сделали постепенно, не сразу, после Менжинского, наркомом госбезопасности… Что это за человек, что это за грязь такая душевная? Я его знал очень хорошо в те годы, жалею, что он был близким человеком Дзержинскому. Дзержинский-то светлая личность, ничем его не запятнаешь, а это маленькая грязная сошка околопартийная, которая только в 1937 году попалась! Вот с какими гадами мы работали, а других-то не было! Не было! Поэтому, конечно, ошибки наделаны немалые. И нарочно нам подсовывали, и невинные попадались. Девять там, восемь, скажем, правильно, а два или один — явно неправильно. Ну, разберись во всем этом! А откладывать было нельзя. Война готовится. Вот ведь как. 09.01.1981 — Да, я и теперь считаю, что в основном в тридцать седьмом и вторую половину тридцатых годов правильно действовал ЦК. Сделать все это гладко, милостиво было бы очень плохо. Ведь интересно, что до этих событий второй половины тридцатых годов мы все время жили с оппозиционерами, с оппозиционными группами. После войны — нет никаких оппозиционных групп, это такое облегчение, которое многому помогло дать правильное, хорошее направление, а если бы большинство этих людей осталось бы живо, не знаю, устояли бы мы крепко на ногах. Тут Сталин взял на себя, главным образом, все это трудное дело, но мы помогали правильно. Правильно. И без такого человека, как Сталин, было бы очень трудно. Очень. Особенно в период войны. Дружности не было бы уже. Расколы. Кругом — один против другого, ну что это? Переборщили и наделали немало ошибок — это тоже бесспорно… А если бы не было этих репрессивных периодов, они бы не боялись так — тоже надо иметь в виду. — Евтушенко пишет в своем романе, что если основано на страхе, то это не победа. — Если б таких героев, как Евтушенко, поставить, была бы победа? Мы были отсталой страной. Мелкокрестьянской, как говорил Ленин. Конечно, то, что она уцелела, что социализм удержался и потом все-таки пошел вперед, — это, по-моему, величайшая заслуга того периода, и в этом сыграла важную роль эта самая эпидемия репрессий. Да. Ленин весной двадцать первого года на X съезде говорил, что надо беспощадную борьбу вести, и разве мы будем терпеть дальнейшие дискуссии? Нет, никаких дискусий! А они продолжались. При Ленине не было другого выхода, а уж после того, как Ленин отошел в начале двадцать третьего, — это тоже надо учесть: при Ленине и без Ленина. Даже при Ленине было столько несогласных, столько оппозиционных групп всевозможных. Ленин считал это очень опасным и требовал решительной борьбы, но ему и нельзя было выступать в качестве прежде всего борца против оппозиций, против разногласий. Кто-то должен был остаться несвязанным всеми репрессиями. Ну, Сталин взял на себя фактически громадное большинство этих трудностей и преодоление их. По-моему, в основном он с этим делом правильно справился. Мы все это поддерживали. В том числе я был среди главных поддерживающих. И не жалею об этом. 09.12.1982 — Правилен ли был тезис Сталина об обострении классовой борьбы при социализме? — Правильный, поскольку это рассматривалось в определенных периодах… Не просто все время обострение, а в определенные периоды были обострения, безусловно. 01.01.1983 — Я слышал такой разговор, что Сталин и вы дали директиву органам НКВД применять пытки. — Пытки? — Было такое? — Нет, нет, такого не было. — Обвиняют Вышинского, что он отменил юридическое право, людские судьбы решались единолично. — Ну, его нечего обвинять, он ничего не решал. Конечно, такие перебарщивания были, но выхода другого не было. — Человека могли засудить по воле секретаря райкома. — Могло быть. Настоящие большевики не могли перед этим остановиться в такой момент, накануне Второй мировой войны. Это очень важно. — Еще говорят: такие, как Сталин, Молотов, только себя считали ленинцами, а других — нет. — Но выхода другого не было. Если бы мы не считали себя ленинцами и не нападали бы на тех, которые колебались, тогда могли бы ослабиться в какой-то мере. 14.10.1983 — О тридцать седьмом говорят так: «В стольких семьях арестовали кого-то, что, Сталин и Молотов не знали этого?» — Мещанский разговор. Он неизбежен, — отвечает Молотов. 01.01.1985 — Недавно я ехал с шофером из Москвы сюда. Пожилой человек, первый раз со мной ехал. Кого дают, с тем и еду. Я обыкновенно включаю «Маяк», информацию и музыку слушаю. А тут я вижу, он хочет поговорить со мной под тем предлогом, что я музыку выключил. Думаю, что он скажет. Какой-то повод нашел, какой-то я ему вопрос задал, чтоб немножко оживить это дело. Он начал говорить: «Как это все-таки хорошо придумано в России, что вот Сибирь есть!» Я говорю: «Да, Сибирь, конечно, это дело большое, без нее было бы трудно, она нам поможет во многих случаях». «Действительно, во Франции нет Сибири, в Германии нет, у них дела не так идут». Думаю, куда он клонит? «А в каком смысле вы говорите о пользе Сибири? Я понимаю, что у нас там богатства такие…» «Я думаю, вы понимаете, в каком смысле я говорю. Было время, когда нужно было раздавить всю эту дрянь, весь этот мусор. Сталин-то дальновидный был человек, Иосиф Виссарионович дальновидный был, вовремя задавили кого надо. Именно вовремя, потому что надо было действовать крепко, решительно, беспощадно. И товарищ Сталин взял это дело крепко в руки». «Я с вами согласен, правильно», — говорю ему. Больше ничего он не стал говорить. Мы подъезжали, правда, уже к даче. Люди все видят. Что же, говорят, вторую революцию, что ли, устраивать? 01.11.1977 — Я помню ребенком, — говорит Шота Иванович, — это было страшно, это было ужасно, появлялись сотрудники НКВД, это же был страх, как перед гестапо, допустим. — Конечно, — говорит Молотов. — Придут, кого-то заберут. Моего отца забрали, и он погиб, потому что не любил Берию, мать мучилась. Ужасно было, я не отрицаю и помню это хорошо, но надо сказать, без органов госбезопасности Советской власти не было бы. — Конечно, — соглашается Молотов. — Вот у Феликса дед был репрессирован[58]… Партия требовала с органов: «Плохо работаете!» Почти никогда им благодарность не выносили. — Шота Иванович рассказывает о своих родителях, пострадавших в тридцать седьмом. Отец, Иван Виссарионович Кванталиани, был обвинен в покушении на Берию. Расстреляли на мусульманском кладбище в Тбилиси. Мать сидела в тюрьме и во время войны выполняла семьсот процентов плана. 76.05.1977 — Мою маму арестовали за что? — говорит Шота Иванович. — Член семьи изменника Родины. ЧСИР. Член семьи, больше ничего. — Я понимаю, — говорит Молотов. — А отец за что был арестован? — Кажется, правый. С 1905 года член партии. Три раза сидел как большевик. — Да хотя бы с наполеоновских времен. Когда-то был большевиком, потом, видимо, не стал большевиком. — Всегда был большевиком. Мать получала за него персональную пенсию, когда реабилитировали, путевку получала бесплатную. Мать — дома сидела, из бедной крестьянской семьи. — Из кулаков, может быть? — Отец из бедной крестьянской семьи, и мать тоже… Сталин и вы смотрели с трибуны, когда несли «ежовы рукавицы». Сталин одобрил это? — Так потому, что никто не возражал… Ежов — дореволюционный большевик, рабочий. Ни в каких оппозициях не был. Несколько лет был Секретарем ЦК. Работал в аппарате ЦК довольно долго. Первым секретарем Казахского обкома. Хорошая репутация. Что он мог подразложиться, это я не исключаю. Какие-то у меня остались впечатления… — В книге А. С. Яковлева «Цель жизни» Сталин говорит примерно так о Ежове: «Звонишь в наркомат — уехал в ЦК, звонишь в ЦК — уехал в наркомат, посылаешь на квартиру — вдребезги пьяный валяется…» Как его тогда понять, Ежова? Был честным и наломал дров, да? — Так можно сказать: наломал дров и перестарался… Когда человек держится за место и старается… Вот это и называется карьеризм, который имеет громадное значение, все растет, одна из главных наших современных болячек. Руби, руби! Его же главный недостаток был в том, что он дошел до того, что как руководитель действительно в этот период уже разложился, я от вас слышу не первого, что так Сталин сказал. Я читал Яковлева, но не все помню. Ежова стали обвинять в том, что он стал назначать количество на области, а из области в районы цифры. Такой-то области не меньше двух тысяч надо ликвидировать, а такому-то району не меньше пятидесяти человек… Вот за это и расстреляли его. Контроля, конечно, за этим уже не было. — Ошибка Политбюро, что слишком передоверились органам? — Нет. Были недостатки… Можно сказать: Молотов не плешивый? Можно сказать. Но это вовсе не значит, что у него кудри. Если говоришь, что человек невысокий, это вовсе не значит, что он низкий. Я не говорю, что Ежов был уж совсем незапятнанным, но он был хорошим партийным работником. Контроля надо было больше… Был, но недостаточный. — Органы поставили себя над партией? — Нет, это не так. Опасность уклонов была настолько велика, что это надо учитывать. Недостаточно было времени, недостаточно возможностей. Я не говорю, что передоверились, а я говорю, что недостаточно контролировали, недостаточно. Что передоверились, я не согласен. Контроль недостаточный. 27.04.1973 — Были вещи, которые, конечно, ломали людей, чего тут говорить. А все эти оппозиции? Сегодня друзья, а завтра у нас шла острая борьба. Были хорошие люди, а среди правых тем паче, конечно. Из всех членов Политбюро, которые при Ленине были, один Сталин остался, а остальные в оппозиции. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Рыков, Томский, Бухарин… Конечно, сложная обстановка для Сталина — выдержать в таких условиях, со всех сторон критикуют — и недовольство, и брюзжание, и неуверенность, конечно, тут нервы должны быть. Сталин тоже очень ценил Бухарина. Еще бы! Человек очень подготовленный. А что поделаешь? 06.06.1973 На всякий случай забирали— Либерализм есть непонимание того, что трудно провести линию, где правильно, где неправильно, а чекисты на всякий случай забирали — что тут делать? Чекисты тоже имеют свою философию: ошибешься — тебе влетит. И тут много хороших людей попало. 23.11.1971 Судебные процессы— Во-первых, я отвечаю за все репрессии как Председатель Совнаркома. Я отвечаю… Уханова я знал хорошо. Это довольно хороший, интересный парень. Красивый, между прочим. Из рабочих, металлист, по-моему, он был с «Динамо», революционер. Был председателем Московского Совета. С правыми связался. Я отвечаю за всех. Поскольку я подписывал под большинством, почти под всеми… Конечно, принимали решение. Ну а в конце концов по доверию ГПУ, конечно Спешка была. Разве всех узнаешь? Но я говорю, надо помнить о том, что в аппарате того же НКВД было немало правых. Ягода правый насквозь. Ежов другого типа. Ежова я знал очень хорошо, лучше Ягоды. Ягода тоже дореволюционный большевик, но не из рабочего класса… — Но результат у них оценивается одинаково. — Разница есть. Политическая есть разница. Что касается Ягоды, он был враждебным по отношению к политике партии. Ежов не был враждебным, он перестарался — Сталин требует усилить нажим. Это немного другое. Он не из подлых чувств. И остановить невозможно. Где тут остановить? Разобраться. А разбирались зачастую те же правые. Или троцкисты. Через них мы получали очень много материала. А где найти других? — Но когда забирают командира полка только за то, что знал Якира? Или видел издалека? — Можно и не видеть, но оказаться в этой группе. Не надо обязательно лично знать. Каждый сторонник Сталина лично, что ли, знал Сталина? Он верил в эту линию, политику и боролся. Удивляет в этих процессах открытых, что такие люди, как Бухарин, Рыков, Розенгольц, Крестинский, Раковский, Ягода, признали даже такие вещи, которые кажутся нелепыми. Ягода говорит: я ничем не лучше, чем любой шпион, который действовал против Советского Союза. Конечно, это явная нелепость безусловно. Как же это они так? И действительно, кто имеет представление о Рыкове или Бухарине, даже о Розенгольце, страшно поражаются, как это так? Я думаю, что это был метод продолжения борьбы против партии на открытом процессе, — настолько много на себя наговорить, чтобы сделать невероятными и другие обвинения. Я даже готов сказать, что там только десять процентов нелепости, может быть, и меньше, но я говорю, что они такие вещи нарочно себе приписали, чтобы показать, насколько нелепы будто бы все эти обвинения. Это борьба против партии. Вы не хотите психологическую и политическую сторону учесть, потому что вопрос возникает: неужели все это правда? Я думаю, что и в этом есть искусственность и преувеличение. Я не допускаю, чтобы Рыков согласился, Бухарин согласился на то, даже Троцкий — отдать и Дальний Восток, и Украину, и чуть ли не Кавказ, — я это исключаю, но какие-то разговоры вокруг этого велись, а потом следователи упростили это… 04.72.1973 — Придет время, разберутся. В лидерах партии были свои Солженицыны. И тогда приходилось их терпеть, и теперь. К 1937 году они потеряли платформу и поддержку народа. Голосовали за Сталина, а были двурушниками. На процессе показано, как по указанию правых отравили Куйбышева, Горького. Ягода, бывший начальник ОГПУ, участвовал в организации отравления своего руководителя в ОГПУ Менжинского. 08.01.1974 — Были ли сомнения у самого Сталина по 1937 году, что перебрали, переборщили? — Как же не было? Не только сомнения. Ежова-то, начальника госбезопасности, расстреляли. — А не сделал ли его Сталин козлом отпущения, чтоб все на него свалить? — Упрощенно. Так считают те, кто плохо понимает положение страны в то время. Конечно, требования исходили от Сталина, конечно, переборщили, но я считаю, что все это допустимо ради основного: только бы удержать власть! — В некоторых художественных произведениях стали появляться моменты, где Сталина мучат сомнения насчет жертв тридцать седьмого года. — Несчастные! Кого жалеть? Они ведь губили дело! — Говорят, Сталин извинялся перед Рокоссовским? — Вполне возможно. Рокоссовский — хороший человек. Мерецков тоже сидел до войны. 29.02.1980 — Троцкий после процесса назвал Зиновьева и Каменева слизняками. — Вот почитайте, что говорит Бухарин на процессе. Я читаю.

— Это-то он умеет формулировать. Ну, дальше.

— Кто этот Николаевский? — Меньшевик один за границей.

— Ну, тут он немножко крутит…

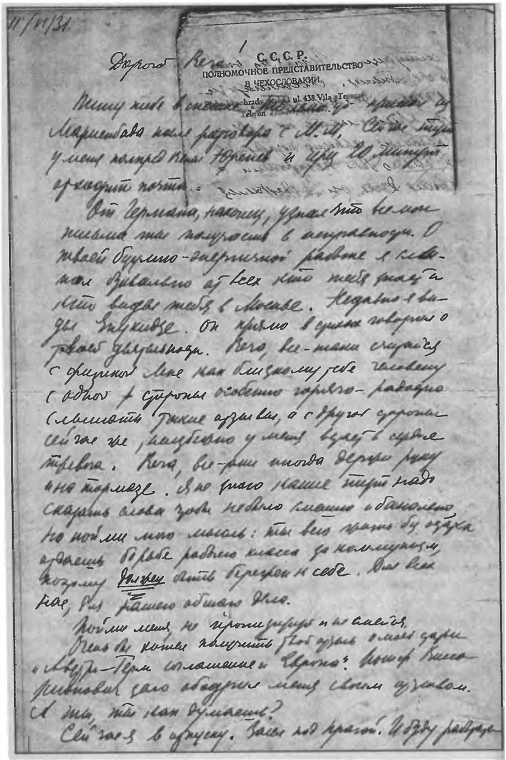

— Хороший оратор. Умеет говорить. Речь чистая, — говорит Молотов. — Сейчас эти процессы сумели затоптать ногами, не переиздают. А ведь все открыто печаталось. В зале были иностранные корреспонденты, буржуазная пресса левая и гитлеровская, дипломаты, послы присутствовали… Еще и потому были ошибки и большие жертвы, что мы оказались чересчур доверчивы к тем людям, которым уже нельзя было доверять. Они уже переродились, и мы поздно от них избавились. — Личное тоже здесь примешивается. Попытка «Дворцового переворота»… — Личное — я с этим не могу согласиться. Это сводит дело, по существу, к мелочам. Потому что личное — у каждого есть личное, у хороших и у плохих, а почему именно эти люди, которые шли по одному пути, потом повернули в совершенно противоположном направлении? Личный карьеризм — это было бы очень мелко, узко. А вот то, что они уже не верят, потеряли веру — им нужен другой выход. А другой выход могут указать только непримиримые враги Советской власти. Либо я защищаю Октябрьскую революцию, либо против нее и ищу сторонников в тех, кто против. Видите, когда встречаются трудности, это сложная штука. Не все выдерживают. А партия идет вперед, наступает. А они уже искали, где бы щель себе найти. Никуда не удерешь, ты уже на виду, ты уже Троцкий, ты уже Бухарин, ты уже должен говорить то, что и раньше говорил, и они повторяли, а в душе уже не верили. Вот это и превратило их потом в такие тряпки… 14.08.1973 — Бухарин говорит как на процессе? Что у меня остается, если я буду что-нибудь прятать? Ради чего? У меня ничего теперь нет. Я стою перед небытием, поэтому я все скажу… Они видят, что не выкарабкаются, пойманы. — Но сейчас говорят, что у обвинения не было никаких фактов, кроме признания обвиняемых, что еще не является доказательством вины. — Какое нужно было еще доказательство вины, — отвечает Молотов, — когда мы и так знали, что они виноваты, что они враги! Почитайте Бухарина — это же оппортунист! А кулацкие восстания? — То, что они не были виноваты, об этом речи не может быть? — Безусловно. Вот они старались довести до степени абсурда, потому что действительно они были страшно озлоблены. Победа над ними одержана. Конечно, Бухарин был о себе очень высокого мнения, и ему было слишком неприятно, что он провалился. Очень, очень. 09.11.1973 — Теперь говорят, что вместо подсудимых актеры были. А я ставлю вопрос: «Немцы затеяли единственный процесс над одним человеком, его вел Геринг, и в первый же день процесс провалился!» — Правильно, — соглашается Молотов. — Все опубликовано. Кроме двух военных процессов. Они были закрытыми. Потому что военная тайна. Враги Советской власти всегда так изобразят, что лучше не придумаешь. Двенадцать дней в присутствии мировой прессы идет открытый процесс, судят двадцать одного человека, все довольно известные лица… И наши враги в зале сидят… 08.01.1974, 08.03.1975 — Сейчас вот о чем говорят: «Да, действительно, было много жертв принесено, чтобы защитить Советскую власть, но зачем нужна такая власть, из-за которой погибают столько миллионов? — спрашивают. — Не лучше ли была бы монархия либо конституционная демократия?» — Каждый устроившийся в буржуазном обществе человек будет так говорить, но не устроившийся рабочий, крестьянин, бедняк с этим не может согласиться, — говорит Молотов. — И жертва при старом строе, жертв было бы гораздо больше, и войн было бы без конца — все новых и новых — это неизбежно. — А вот это попробуйте доказать! — И доказывать не надо. Это жизнь покажет. Тем, кому еще не показала. А не основной массе рабочих и крестьян. 13.06.1974 — Те, которые говорят, что процессы — филькина грамота, это просто союзники белой гвардии по своей тупости умственной. Этого никакая организация ГПУ и прочая наша охрана не могла организовать, а на этих процессах, их было три основных — в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом годах, — там достаточно материалов. И говорили такие люди, которые были окончательно деморализованы и выкладывали столько! Я думаю, допускаю, что они не все выложили и все-таки еще кое-что путали. Такие, как Крестинский, Розенгольц, такие, как Ягода, такие, как Бухарин, Пятаков, — сказать, что они все говорили по какой-то шпаргалке, — это абсурд! Пока империализм есть, это все будет повторяться заново — правые, левые. Пока империализм существует, ни от чего мы не избавлены. — Если б вы в тридцать седьмом не победили б, то, возможно, и Советской власти не было б! — говорит Шота Иванович. — Нет, это тоже, я считаю, крайность. Было бы больше жертв. Я думаю, мы все равно победили бы. На миллионы было бы больше жертв. Пришлось бы отражать и немецкий удар, и внутри бороться. 16.06.1977 — Вас обвиняют в том, что Сталин убил самых талантливых людей. — Талантливого Троцкого, талантливого Зиновьева… Вот бы мы поползли назад с такими талантами! Талант таланту — рознь… 28.12.1977 — Возникла новая версия насчет открытых процессов тридцатых годов. Вроде бы им пообещали жизнь, если они все признают за собой. — Белогвардейская версия. Белогвардейская. Это и раньше было. Что, они дураки, что ли? 28.04.1976 — Некоторые обвиняют вас, — говорит Шота Иванович, — что вы плохо тридцать седьмой год провели, надо было больше репрессировать, много прикрытых врагов осталось. Вы показали в своей записке: с партийными билетами двурушники сидели! — И в областных организациях, и в наркоматах. В самом Политбюро сидели люди, не верящие в наше дело. Тот же Рыков. Да и Зиновьев. Рыков был убежден, что на Дону будет восстание. Чем объясняется эта острая борьба внутри партии перед войной, чем объясняется? Тут важная мысль. Я не сразу до нее дошел, но я ей придаю значение. Чем это объяснить? Эксплуататорские классы не были добиты. И это отразилось в партии. — А сейчас говорят, что эксплуататорские классы были уничтожены, к 1937 году уже ни кулаков не было, никого… — На другой день их уже добили, как выслали кулаков! — говорит Молотов. — А теперь мы подходим к тому, что полностью не закончили. Кулаков-то мы победили, а по существу-то еще и теперь не все сделали. Кулацкие настроения и сейчас есть, сколько угодно! С партийным билетом защищают кулаков. Труженики, говорят… И писателей таких много — не соображают. — Разговоры идут такие, что Ленин бы так не поступил, как Сталин, со своими противниками. Это деспотический характер Сталина сказался. Ленин даже с Троцким столько возился! — Другая эпоха была, никуда не денешься. Вот в том-то и дело. «Я уйду из партии, я уйду из правительства!» — Ленин говорил. Вот до чего доходило! Конечно, Ленин в том или другом случае был более гибким, Сталин — менее терпим. Но с другой стороны, Ленин был за исключение Зиновьева и Каменева в Октябрьский период, а Сталин защитил. В разных случаях бывает так и так. Но что Ленин был мягкотелым, этого нельзя сказать. Гладящим сопливых ребятишек — нет. Ленина так нельзя изображать. 30.06.1976 — Остановиться мы не могли, достаточно разобрались в человеке, знали его объективно, не было никакой возможности откладывать, в некоторых случаях висело дело на волоске. Я считаю, что мы поступили правильно, пойдя на некоторые неизбежные, хотя и серьезные излишества в репрессиях, но у нас другого выхода в тот период не было. А если бы оппортунисты возобладали, они бы, конечно, на это не пошли, но тогда бы у нас во время войны была бы внутренняя такая драка, которая бы отразилась на всей работе, на самом существовании Советской власти. Нас можно и нужно критиковать, даже обвинять в излишествах, но у нас другого выбора, по-моему, не было. Это был лучший из возможных. — Ваши противники говорят так: «Было бы лучше, если бы Бухарин победил, свергли бы Сталина, Молотова, меньше крови было бы». — Настоящий коммунист не может так говорить. Некоторые теперь идут дальше. Не просто мы переборщили в репрессиях, все это оправдывает ошибки, в том числе грубые ошибки, иначе бы правые расправились со всеми нами и пошла бы внутренняя острая борьба. Мы бы не покорились, а Гитлер бы на этом очень много выиграл. Это бы, конечно, нанесло удар всему будущему движению коммунистов в Европе, имеется в виду, конечно, главным образом, Европа. Китай не был еще поставлен на прочную основу. Я считаю, что нас за это обвиняют люди, неспособные мыслить и действовать, как большевики. Конечно, мы в этом виноваты, поскольку были на руководящих постах, но это вопрос более глубокий. Роль личности, в частности, Сталина, не говоря уже о Ленине, конечно, большая очень. — Пример Чили. Альенде никого не трогал, а что из этого вышло? Какой кровавый террор! — Конечно. В условиях международной обстановки Гитлеру была бы такая помощь от большевиков… Это была бы внутренняя драка в ЦК и в партии. Тогда мы не знали бы, чем кончилось бы. Ничего хорошего ждать от этого не приходится. Я, например, понимал, что некоторые, оставшиеся от Ленина, но небольшевистского типа, против идут, — такие, как Зиновьев, Каменев, Бухарин, они играли большую роль в партии. В генеральных вопросах в основном и целом мы выработали правильную позицию. 14.10.1983 А люди были разные— А люди были разные. Со многими еще надо разобраться. Вот взять Варейкиса. Репрессировали, реабилитировали. А ведь он был агентом царской охранки. Точно совершенно, по документам. Я могу допустить, что потом он изменил свое мировоззрение. Там тоже не дураки были, в охранке, я часто бывал в тюрьмах и ссылках, там поумней нашего брата среди них были… Послали меня в 1919 году в ЦК к Варейкису в Ульяновск. Варейкис выступает против ленинской линии. Я вынужден был выступать с докладом. Он стал изворачиваться и тут же говорить все наоборот. Я понял, что это за человек, что за большевик. И таких было немало. 06.12.1969 — В народе по-доброму вспоминают Постышева… Косарева… — Постышев производил хорошее впечатление, обладал неплохими качествами, но в последний период допустил ошибки, был ближе к правым. Косарев был из рабочих, из молодых. Как комсомолец, он был активным, но, безусловно, был правым. Он был человеком бухаринско-слепковского типа. Была такая группа молодежи, Слепков был такой, редактор «Коммуниста». Марецкий, брат актрисы. Астров… Он потом стал писать книжки по истории партии, поправился, как говорится. Еще несколько — Эйхенбаум или Айхенбаум… Такая молодежная группа во главе со Слепковым. По молодежной части у правых был Слепков. Московский организатор неплохой, но кулацкого типа, неприятный… И сейчас сознательно, под влиянием необухаринского тормозящего лобби нанесен огромный ущерб народному хозяйству. Крестьянская страна, что вы думаете! Даже не только в крестьянской стране, но и в Германии, особенно в Англии, где большинство рабочих, выдвигали рабочую аристократию, боялись потерять то, что у них есть. Удержать все это мягкими мерами нельзя. Такой, как Хрущев, он бы сразу переметнулся. Очень сложное время было. 19.02.1971, 01.05.1981 — Буржуазные демократы называют вас «антилюдьми». Вы расстреливали за взгляды. В буржуазном парламенте никогда сенаторов не расстреливают. — Потому что там не делают то, что нужно делать. Мы не все учитывали сначала, не все понимали. Не думали, конечно, что пойдет гладко, но не все охватывали… И вот когда вредительство пошло, тут уже стали понимать. Если коммунист Рухимович, по нашим данным, участвовал во вредительстве, а я его лично знал очень хорошо, Рухимовича, и очень хороший он человек, а вот видите, он настолько уже был колеблющийся… Я на Пленуме ЦК в 1937-м цитировал Рухимовича как вредителя. Он признавался в этом. Были показания. Возможно, что вымышленные показания, но не все же доходили до того, что признавали себя виновными. Рудзутак — он же ни в чем себя не признал! Расстреляли. Член Политбюро. Я думаю, что он не был сознательным участником, но либеральствовал с этой братией и считал, что все это чепуха, все это мелочи. А простить нельзя было. Он не понимал опасности этого. Он до определенного времени был неплохой товарищ. Довольно умный человек, безусловно. Своего рода нелатышская гибкость у него была. Латыши в среднем не то что медленно думают, а немного упрощенно. Выдающихся мыслителей у нас в партии не было среди латышей. А он отличался известной гибкостью мысли, этим выделялся, поэтому и попал в Политбюро. Бывший каторжанин, четыре года на каторге был. Как большевик попал на каторгу. Видимо, в Латвии попал. Заслуженный человек. Неплохо вел себя на каторге и этим, так сказать, поддерживал свой авторитет. Но к концу жизни — у меня такое впечатление сложилось, когда он был у меня уже замом, — он немного уже занимался самоублаготворением. Настоящей борьбы, как революционер, уже не вел. А в тот период это имело большое значение. Склонен был к отдыху. Особой такой активностью и углублением в работе не отличался, но как человек способный и с большим уже политическим опытом он был полезен при обсуждении — неглупый, наблюдательный человек. Вот эта склонность немножко к отдыху и занятиям, которые связаны с отдыхом… Выпивать он не выпивал. Куйбышев тоже мой зам, он, наоборот, выпивоха порядочный был. Эта у него слабость была: попадет в хорошую компанию и тут же рубаха-парень делается. И стихи у него появляются, и песни — немножко поддавался компанейскому влиянию. А у Рудзутака свои компании появились — из обывательской публики. И что он там делал, даже трудно понять. Он так в сторонке был, в сторонке. Со своими людьми, которые тоже любят отдыхать. И ничего не давал такого нового, что могло помогать партии. Понимали, был на каторге, хочет отдохнуть, не придирались к нему, ну, отдыхай, пожалуйста. Обывательщиной такой увлекался — посидеть, закусить с приятелями, побыть в компании — неплохой компаньон. Но все это можно до поры до времени. Довольно гибкий человек, умел лавировать. С большевистским духом, безусловно. Ленин на него сослался в 1920 году. Дескать, мы, Политбюро, виноваты в том, что не обратили внимание на тезисы Рудзутака по профсоюзному делу, которые направлены против Троцкого. Видимо, ему нужна была какая-то опора — он ухватился. Но это написал не Рудзутак. Был такой Цыперович в Ленинграде, в профсоюзах. Он тоже был грамотный, интеллигентный человек. Они вдвоем защищали эти тезисы. Я думаю, что написал их Цыперович, но Рудзутак, видимо, чутьем уловил. Троцкий нажимал на административные методы работы профсоюзов, а тут уклон на общественно-идеологические организаторские методы — то, что Ленин считал основным для профсоюзов. Ленин говорил: вот видите, люди, работающие в профсоюзах, писали об этом, а вы загибаете, вам давай закручивай гайки, а вот вам то, что нужно, Рудзутак прав. Рудзутак сразу поднялся у нас. Но хвалить его я бы не стал. Трудно сказать, на чем он погорел, но я думаю, на том, что вот компания у него была такая, где беспартийные концы были бог знает какие. Чекисты, видимо, все это наблюдали и докладывали. Маловероятно, чтоб это было состряпано, маловероятно. В данном случае, маловероятно. Но надо сказать, он держался крепко при чекистах. Показал характер. Мы пришли в госбезопасность. Там я был, Микоян. По-моему, было несколько членов Политбюро. Был ли Берия, я сейчас не помню. Вероятно, он тоже был, он, как чекист, мог быть. Человека два-три были. Он жаловался на чекистов, что они применяют к нему такие методы, которые нетерпимы. Но он никаких показаний не давал. «Я не признаю ничего, что мне приписывают». Это в НКВД. Рудзутак говорил, очень били его, здорово мучили. Крепко стоял на своем. Его, видимо, здорово пытали. — Это через Берию проходило? — Не без него. — Неужели вы не могли заступиться, если вы его хорошо знали? — Нельзя ведь по личным только впечатлениям! У нас материалы. — Если были уверены… — На сто процентов я не был уверен. Как можно на сто процентов быть уверенным, если говорят, что… Я же с ним не настолько уж близкий человек был. Он был моим замом, по работе встречался. Хороший, умный человек. Но вместе с тем я вижу, что он своими личными делами очень занят, с кем-то там путается, черт его, с женщинами… Переходит пределы, член Политбюро и мой зам по Совнаркому, по транспорту. — Первый зам? — Нет, тогда еще не было первых замов. Рудзутак четвертым был. — А в чем его обвиняли? — Я уж сейчас не помню. Он: «Нет, все это неправильно. Я это решительно отвергаю. И меня здесь мучили. Заставляли. Я ничего не подпишу». — А это Сталину доложили? — Доложили. Нельзя оправдать. «Действуйте, как там у вас положено», — Сталин сказал. А Сталин хорошо относился к Рудзутаку. — И расстрелял? — Расстрелял. — А может, не было вины? — Но я за него не мог вполне поручиться, что он честно вел себя. Дружил с Антиповым, Чубарем. — «Правда» о нем сейчас хорошо пишет… — О Тухачевском тоже хорошо пишут. Его даже реабилитировали и восхваляют… Если судить по тому, что выяснилось на процессах, Рудзутак — активный участник правых — и в террористических планах, и в свержении ЦК и руководства, так что я считаю его виновным человеком, который проявил огромное упорство и сопротивление. Уже сам факт — не хочет говорить с чекистами. А с кем же он хочет говорить, если попал в такое положение? Я даже одно время высказывал некоторые сомнения, правильно ли он был осужден. Но когда почитал то, что раньше не читал… Процессы его разоблачают полностью как активного участника правых. А он действительно был связан лично с Рыковым и с Томским. Все было напряжено до крайности, и в этот период беспощадно надо было поступать. Я считаю, что это было оправдано. А теперь это было бы совершенно не оправдано. Или в период войны, когда все почищено, и потом подъем, общий подъем, тут уже опасности такой не было. А если бы Тухачевский и Якиры с Рыковыми и Зиновьевыми во время войны начали оппозицию, пошла бы такая острая борьба, были бы колоссальные жертвы. Колоссальные. И та и другая стороны были бы обречены. Сдаваться нельзя, надо до конца. Начали бы уничтожать всех беспощадно. Кто-нибудь бы, конечно, победил в конце концов, но обеим сторонам был бы очень большой урон. А они уже имели пути к Гитлеру, они уже до этого имели пути к нему. Троцкий был связан, безусловно, здесь нет никаких сомнений. Гитлер — авантюрист, и Троцкий — авантюрист, у них есть кое-что общее. А с ним были связаны правые — Бухарин и Рыков. Так они все были связаны. И многие военачальники, это само собой. Если уж наверху политические руководители дошли до Гитлера, так тут уже второстепенные роль играют, идут за ними — Тухачевские и прочие. Это могло бы начаться с того, что просто у них сомнения были, удержимся мы или нет, а потом превратили бы. нашу страну в колонию на какое-то время… — Но так нельзя, как с Рудзутаком… — Нельзя, нельзя, а вот вам другой случай. Я был у Берии в кабинете, Чубаря мы допрашивали. Он был мой зам, и его тоже обвиняли. Из рабочих, украинец, долго был на Украине Председателем Совнаркома, потом его зампредом сделали по Союзу и членом Политбюро. Он с правинкой был, мы все знали, чувствовали это, с Рыковым был связан личными отношениями. Очень осторожный, очень неглупый человек. Не особенно активный. На него показал арестованный Антипов, тоже мой зам, член ЦК, председатель Комитета советского контроля. Вот мы слушаем его, Чубарь сидит рядом со мной, еще не арестован. Его вызвали: посиди, послушай, вот о тебе будут говорить. Антипов был личным другом Чубаря. Моя дача была в одном направлении с дачами Чубаря и Антипова. Я вижу, что Антипов с женой бывают у Чубаря на даче. Антипов говорил, может быть, и врал: «Я вот тебе говорю, что ты мне то-то, то-то говорил!» Антипов тоже рабочий, из ленинградских большевиков, нелегальных. Я их обоих очень хорошо знал, и вот друг на друга показывают. Чубарь ему: «Я такую змею на своей груди держал! Змея на моей груди, провокатор!» — Но не поверили? — Но не поверили. — Антипову поверили? — Не столько, может быть, и не во всем поверили, я уже чувствовал, что он может наговорить… Сталин не мог на Чубаря положиться, никто из нас не мог. — Тогда получается, что Сталин совсем не жалел людей, что ли? — Что значит — не жалел? Вот он получил сведения, надо проверить. — Люди друг на друга клеветали… — Если бы мы этого не понимали, мы просто какие-то идиоты были бы. Мы же не были идиотами. Мы не могли этим людям доверять такую работу. В любой момент они могут свернуть. Если бы не применили жесточайших мер, черт его знает, чем то волнение кончилось бы. Кадры, люди аппарата государственного, мы до низов не добирались, до крестьянина, а вот как руководящий состав — как он ведет себя, нетвердо, качается, сомневается? Много очень сложных вопросов, которые надо разгадать, взять на себя… Вот я уверен. А мы не верим. Вот и говори… Моего секретаря первого арестовали, второго арестовали. Я вижу, вокруг меня… — А на вас писали, докладывали тоже? — Еще бы! Но мне не говорили. — Но Сталин это не принимал? — Как это не принимал? Моего первого помощника арестовали. Украинец, тоже из рабочих. Он сам не очень грамотный, но я на него надеялся, как на человека честного. Его арестовали, видимо, на него очень нажимали, а он не хотел ничего говорить и бросился в лифт в НКВД. И вот весь мой аппарат… Тридцать седьмой год очень тяжелый был. Но если б мы его не проводили, жертв было бы больше. Я в этом не сомневаюсь. Если бы они победили, то, само собой, очень большие жертвы были бы. — Знаете, что Хрущев о вас сказал? — говорит Шота Иванович. — Какую-то женщину вспомнил. 1937 год. Принесли список: женщины, осужденные на десять лет. Молотов зачеркнул и написал: «Расстрелять». — Это есть в докладе Суслова по китайскому вопросу, в 1961 году, кажется. Только вы не точно передаете. Он сказал, что в отношении одной фамилии женской моей рукой было написано решение, надо сказать, военное. Я должен к этому добавить: такой случай был. По решению, я имел этот список и поправлял его. Внес поправку. — А что за женщина, кто она такая? — Это не имеет значения. — Почему репрессии распространялись на жен, детей? — Что значит — почему? Они должны быть в какой-то мере изолированы. А так, конечно, они были бы распространителями жалоб всяких… И разложения в известной степени. Фактически, да. …Вышли мы с Полиной Семеновной из метро, так, в 1965 или в 1960 году, остановила нас дочка Рыкова. Она узнала Полину Семеновну. Ко мне она не подошла, не то что не подошла — поздоровались, но она с ней стала говорить. Так, в метро, немного среди публики поговорили, ничего особенного не сказала, но, во всяком случае, это так. Так мы встретились. 13.04.1972, 13.06.1974, 16.08.1977, 26.01.1986 Помощник Молотова— Вы рассказывали о своем помощнике, как его фамилия? — Могильный. Украинец. — Он погиб? — Он погиб. — Вы рассказывали, вроде бы в лифте его убили… В это время подломилась ножка у стула, на котором я сидел, и я чуть не свалился. — Не выдержала? — спрашивает Молотов, сидящий напротив меня на диване. — Не выдержала. — Можно заменить. Так и сделаем. Так и сделали. Я продолжаю разговор: — Что-то вы рассказывали о своем помощнике… — Его арестовали и потом говорили, я сейчас не помню, кто говорил, что будто он в лифт бросился… — То ли в лифте его убили, вы говорили… — Такой слух до меня дошел, но я не ручаюсь. Вот и все, что он сказал по этому поводу. А раньше я узнал, что этот помощник доставал Молотову по его просьбе материалы для оправдания невинно арестованных, в частности, по-моему, Тевосяна. Этого Могильному не простили… 19.04.1983 — Без крайностей ни Ленина, ни Сталина представить нельзя. Нет, нельзя жить, не только представить… 21.06.1972 — Военные сейчас говорят, что Сталин оставил нам великолепную армию. — Вот в том-то и дело. Я считаю, что мы должны были пройти через период террора, потому что мы уже больше десяти лет вели борьбу. Это нам дорого стоило, но иначе было бы хуже. Пострадало немало людей, которых не нужно было трогать. Но я считаю, что Берия сам бы не смог это сделать. Он выполнял указания, очень жесткие указания Сталина. — Неужели Сталин не мог додуматься, что так много людей не могло быть врагами народа? — Конечно, очень печально и жалко таких людей, но я считаю, что тот террор, который был проведен в конце тридцатых годов, он был необходим. Конечно, было бы, может, меньше жертв, если бы действовать более осторожно, но Сталин перестраховал дело — не жалеть никого, но обеспечить надежное положение во время войны и после войны, длительный период, — это, по-моему, было. Я не отрицаю, что я поддерживал эту линию. Не мог я разобраться в каждом отдельном человеке. Но такие люди, как Бухарин, Рыков, Зиновьев, Каменев, они были между собой связаны. Трудно было провести точно границу, где можно, остановиться. — Говорят, все сфабриковано. — Ну, это невозможно. Состряпать невозможно. Пятаков начинял Троцкого… — Их били — не всякий человек выдержит, одного побьют — он все что угодно на себя напишет. — Сталин, по-моему, вел очень правильную линию: пускай лишняя голова слетит, но не будет колебаний во время войны и после войны. Хотя были и ошибки. Но вот Рокоссовского и Мерецкова освободили. — А сколько таких погибло? — Таких немного. Я считаю, что эта полоса террора была необходимая, без ошибок ее провести было невозможно. Продолжать споры во время войны… Если бы мы проявили мягкотелость… Власов — это мелочь по сравнению с тем, что могло быть. Много было людей, шатающихся в политическом отношении. — Могли бы перейти на сторону Гитлера? — Не могли бы, я думаю, но колебания были бы очень опасные. 29.04.1982 — Этот период я считаю просто замечательным. Двадцатые, тридцатые годы. — Его называют кровавым. — Я не считаю кровавым. — Но кровь проливали. — Проливали. Но все сводить к репрессиям принято мещанством. Среди коммунистов их очень много, мещан. 14.01.1975 — Попросил в Ленинской библиотеке все, что написано Тухачевским. Да, всю литературу. Дали на другой день. Одно заглавие я знал по какой-то книжке «Вопросы современной стратегии» в 1926 году. Вот я говорю: «Дайте мне эту книжку и все, что написано после этого». Вначале там посмотрел, потом взял на дом. У меня и сейчас лежит здесь. Ничего такого нет, просто для меня было интересно, в каком виде, — он же не мог выступить открыто против. Это все доклады на больших собраниях. Вся его литература состоит из девяти брошюрок, не больше двадцати пяти — тридцати страниц каждая. Все наследство. Все, что дали, все, что у них есть. Каждая такая брошюрка в переплете. Я все это взял с собой. Все гениальные труды, интересно посмотреть. Я прочитал все эти книжки, там ничего-то читать нельзя. Курсивом набрано, что Сталин говорит, что Молотов говорит, что Ворошилов, вот все время наши имена. Это у него выступления на сессии Верховного Совета. А остальные четыре брошюрки я не взял, потому что там ротные учения, практические. Я не стал читать. А все доклады и выступления, включая 1935–1936 годы, все они официально восхваляют нашего брата, и ссылки только. И что мы всех немцев расшибем и так далее. Это все там, не придерешься. А сам создавал группу антисоветскую. — Но ему приписывалось, что он был немецким шпионом. — Тут границы-то нет, потому что политически он рассчитывал. Оказывается, до 1935 года он побаивался и тянул, а начиная со второй половины 1936 года или, может быть, с конца 1936-го он торопил с переворотом — и Крестинский говорит, и Розенгольц. И это понятно. Боялся, что вот-вот его арестуют. И он откладывать никак не мог. И ничего другого, кроме как опереться на немцев. Так что это правдоподобно. Я считаю Тухачевского очень опасным военным заговорщиком, которого в последний момент только поймали. Если бы не поймали, было бы очень опасно. Он наиболее авторитетный… Участвовал ли каждый из обвиненных и расстрелянных в том заговоре, который готовил Тухачевский? Я не сомневаюсь, что некоторые из них участвовали, некоторые могли попасть и ошибочно. Или сочувствовали. По-разному. А две основные категории: опасные люди в армии, хотя и авторитетные какое-то время, и такие, которые, конечно, могли выправиться и пойти по настоящему, правильному пути. Ведь был арестован, скажем, Рокоссовский. Он мог как-то попасть в эту компанию, я не исключаю. Еще можно найти некоторые другие факты, которые законно требуют проверки. Но что касается Тухачевского и наличия у него группы военных, связанных с троцкистами, правыми, готовящими заговор, тут сомнений нет. Ко мне подошел один гражданин, автор книжки о Тухачевском. Я ему: «А вы читали процессы?» — «Нет». Вот тебе и автор. «Он ведь реабилитирован?» — «Да, реабилитирован, но… А процессы вы читали? Есть стенограммы процессов, это документы, а где документы по реабилитации?» Глаза выпучил. Если ссылаться на троцкистов, то и Троцкий будет реабилитирован, — говорит Молотов. 08.03.1975, 16.06.1977 — Как все-таки получилось, Вячеслав Михайлович? — Знаете, вот получилось. Я все смотрю, с кем теперь беседую, все время у меня такое чувство, что люди удивляются всему, а если им готового нет, не обеспечено, иначе настроены. Хорошо, что борьба идет. Как хорошо, что новый кризис начинается! — Вот я другого не пойму, — говорит Шота Иванович, — антисоветскую пропаганду ведут, тот же сын Якира, освободили его, ну зачем это? — Жалко хлеб давать казенный. — Синявский уехал во Францию. — Вот это уж зря отпустили. Ев-евреев еще можно выпустить, черт с ними, не хотят, а русского выпускать — это, по-моему, слабость. У тех есть своя родина — пожалуйста. — Но тоже, какая родина? Израиль — буржуазное государство. — Пускай, наплевать на них. Они сами буржуазные, если они с нами не мирятся. Но назад не принимать — что у нас страна, гостиница, что ли?.. Вот пришлось Троцкого отпустить, а он антисоветчину там разводил. Я считаю, что все-таки правильно, что отпустили. Он бы больше будировал… — В двадцать восьмом — двадцать девятом можно было убить его? — Нельзя. Еще было бы пятно. И так с противниками… Все надежды на какие-то технические средства, а политика на втором плане. А политика — она решает. Да и сейчас убить Солженицына было бы нетрудно. Я считаю, что посадить было бы лучше. Это я допускаю. А если этот рой раз-раздавить, хлопот не оберешься. С этим надо бороться. Анатолий Кузнецов, ну чего стоит такой писатель? Ничего не стоит. Грош цена. И не жалко, что уехал. А с Сахаровым, конечно, надо считаться. Только, видимо, от него толку не будет, от его друзей, знакомых, окружения. И в известном смысле лечить надо людей, соответствующую среду. Не всегда это дается просто. 18.12.1970, 14.01.1975, 24.05.1975 — Вячеслав Михайлович, на Красной площади диссиденты демонстрацию устроили, распространяли антисоветские листовки… — То-то смотрю, одна колокольня упала уже. Потрясли землю. 18.08.1976 Еще о тридцать седьмом— Много, конечно, попало, — говорит Молотов. — Конечно, ошибки были при этом, но я не согласен, что это была неправильная политика. Несмотря на ошибки, это было необходимо. И потому мы теперь живем так благополучно. В партии никто не подымет голоса, так сказать, никаких оппозиций нет, правых и левых, — так почистили. — Сейчас появились диссиденты, при Сталине это было невозможно. — Как невозможно? Послы бежали. — Но об этом, кроме вас, никто не знал. — Тогда об этом не публиковалось, теперь раздувают. Не один посол даже сбежал. Я не все фамилии помню, но некоторые помню. Уехал за границу директор государственного банка, а это не шутка. Считался старым большевиком, Шейнман, я его хорошо помню и встречался с ним на заседаниях Политбюро. Но он усомнился, попросил разрешения уехать. Пожалуйста, уезжай. Но никаких антисоветских вещей он не допустил. Теперь уж он давно умер. Было, было… Диссиденты тогда тоже были, но такого шума вокруг них не было, потому что борьба была более открытая… Достаточны были Колчаки, Врангели, Юденичи, Деникины, Керенские и прочие меньшевистские, эсеровские, кадетские лидеры, не говоря уже о чехословацких. …Это (репрессии. — Ф. Ч.) насолило здорово. Но благодаря этому мы держались более-менее устойчиво, войны не было за эти годы, потому что внутренняя оппозиция, гниль, здорово была вычищена в это время. Но тут попались, конечно, и неплохие люди. Но оправдывать всех этих, даже членов Политбюро, — они-де такие были хорошие… В это время они уже были против, но что сделать? 21.12.1979 …Гуляем. Проходим возле дачи Растроповича. — Он не собирается вернуться? — спрашиваю. — Мне ничего не писал, — шутит Молотов. — Рядом жили почти. И Сахарова дача тут. Мне говорили, что, когда конгресс мира был в 1973 году, арабская делегация, из арабских стран, ну вот, группа из членов делегации зашла будто бы на дачу или на квартиру к Сахарову. «Можно повидать Сахарова?» — жену спрашивают. «Его сейчас нет». — «Так вот, вы ему передайте, что, если он еще будет так продолжать, мы ему яйца вырежем. Кастрируем». Это довольно, так сказать, информация правдоподобная. …Могу вам показать дачу сына Брежнева, — продолжает Молотов. — Солдаты строили. И другую — для дочери. Это наша гордость! — иронизирует Молотов. 24.72.1975  Письмо А. Аросева В. Молотову из Праги 11 июня 1931 г. — Бухарина и Рыкова в Питере в октябре 1917-го не было. Они москвичи, московская буржуазия. В Москве очень трудно проходило восстание. Очень, очень. Затянулось. Там в руководстве восстанием принимал участие мой очень близкий товарищ Аросев. Стал потом писателем. У меня были его книги с дарственными надписями. Был какой-то его юбилейный день, и я по глупости дал все это его старшей дочери… Несколько дочерей у него осталось. Актриса в «Сатире», писательница… Очень хороший человек. С детства, со школьных организаций, мы были вместе, с Казани. Мать у него расстреляна колчаковцами. После революции работал нашим послом в Чехословакии, я храню его письма из Праги. (Передо мной два письма А. Аросева к В. Молотову из Праги. Первое — от 11 июня 1931 года)

(Письмо написано на оборотной стороне бланка «С.С.С.Р. Полномочное представительство в Чехословакии» Второе письмо на пяти листках, вырванных из блокнота — зубчики остались.

Потом был зампредседателя ВОКСА. Пропал в 1937-м. Преданнейший человек. Видимо, неразборчивый в знакомствах. Запутать его в антисоветских делах было невозможно. А вот связи… Трудность революции. — Вы не знали об этом или как? — Как не знал, знал! — А нельзя было вытащить его? — А вытащить невозможно. — Почему? — Показания. Как же я скажу, мне давайте, я буду допрос, что ли, вести? Невозможно. — А кто добыл показания? — Черт его знает! — Может, сфабриковано все это было? Враги-то тоже работали. — Безусловно. Работали, безусловно, работали. И хотели нас подорвать. — Вы Аросева хорошо знали, преданный человек. Такие вещи не совсем понятны. — Вот непонятны, а это очень сложное дело, очень. Мою жену арестовали, а я был член Политбюро. — Выходит, тогда Сталин виноват в таких вещах? — Нет, нельзя сказать, что Сталин… — Ну а кто же? — Без него, конечно, не могли. У него было сложное положение, и столько вокруг него было людей, которые менялись… — Вы знали, Сталин знал с положительной стороны, а человек пропадал… — В этом смысле была очень жесткая линия. — А в чем Аросев провинился? — Он мог провиниться только в одном: где-нибудь какую-нибудь либеральную фразу бросил. — Мало ли что мы говорим! — Мог за бабой какой-нибудь, а та… Шла борьба[59]. У правых крепкое ядро было. Бухарин, Рыков, Томский — «тройка» крепкая. Напористо вели себя. Подписанные документы посылали в Политбюро: члены Политбюро Бухарин, Рыков, Томский. Сталин не либеральничал. Калинин в таких делах не либеральничал, поддерживал, но не брал на себя инициативу. 13.04.1972, 30.12.1973 Томский застрелился. На даче. Он из ЦК был исключен, но членом партии он был. К этому времени он уже сильно обюрократился, с моей точки зрения… Большевик до 1905 года. Потом шатался… В Петроградском и Центральном Комитете мы отстаивали мысль о создании особой газеты Петроградского комитета. Это летом 1917 года… В конце мая — начале июня 1917 года. И он исчез, когда было труднее всего. А потом объявился в Москве уже после Октябрьской революции. Вот вам видный деятель. Вот какой стойкий! Но хороший массовик… — Вот мы здесь, допустим, члены Политбюро, — говорит Шота Иванович, — один из нас исчез, пустое кресло. Говорили на Политбюро об этом? — Нет, — отвечает Молотов. — В Политбюро всегда есть руководящая группа. Скажем, при Сталине в нее не входили ни Калинин, ни Рудзутак, ни Косиор, ни Андреев. Материалы по тому или иному делу рассылались членам Политбюро. Перед войной получали разведдан-ные. Но все наиболее важные вопросы обсуждала руководящая группа Политбюро. Так было и при Ленине. Допрашивал ли Сталин Тухачевского? Нет, этого и не нужно было делать. — Как же вы допустили гибель ряда известных вам людей, не говоря уже о тех тысячах, что пострадали на местах? — Посмотрел бы я на вас на нашем месте, как бы вы справились, — отвечает Молотов. …День рождения Молотова. На столе белая скатерть, подаренная двадцать три года назад, на ней вышито: «Вячеславу Михайловичу Молотову в день 60-летия». Сегодня ему восемьдесят три года. 09.03.1973 «Я пишу после каждого съезда…»— А сейчас я вам расскажу свои новости. В прошлый вторник меня вызывали в парткомиссию. Беседовал с завотделом по поводу заявления о восстановлении в партии. Он спросил, нет ли у меня чего добавить к заявлению. «Нет». «Ваше отношение к политике тридцатых годов?» «Я несу ответственность за эту политику и считаю ее правильной. Я признаю, что были допущены крупные ошибки и перегибы, но в целом политика была правильной». Первое обвинение, которое мне было предъявлено, — злоупотребление властью в период тридцатых годов. Второе обвинение — участие в антипартийной группе. «Да, мы допустили определенную групповщину, но мы хотели снять Хрущева, что впоследствии партия и сделала. Мы считали, что это надо было сделать на несколько лет раньше». Завотделом больше ничего не спрашивал и не комментировал. 17.08.1971 — Я пишу после каждого съезда в ЦК: прошу рассмотреть мое заявление о восстановлении в партии. Один раз меня вызывали — после XXIV съезда партии. Я и пиг шу после съезда, чтобы новый состав ЦК рассмотрел новыми глазами. Выслушали. Поскольку я сказал, что я считаю политику тридцатых годов правильной, несмотря на ошибки, которые были допущены, — «подтвердить старое решение», и все. Тут же мне, конечно, дали отпор: видимо, Молотов не знает, как в жизни происходит дело, оторвался. Догматиком уже не называли, это Хрущев говорил: догматик. Я ни в одной оппозиции не был, я всегда был активным, на виду. Конечно, я допускал ошибки, это я тоже не могу отрицать. Ленин тоже допускал ошибки и признавал. Сталин сказал, что можно построить коммунизм в одной стране. Это, конечно, противоречит марксизму-ленинизму. На XVIII съезде. Я и тогда был против этого, но промолчал. А как сделать? Просто меня бы как пушинку вышибли, все — ура, ура! — всем хочется коммунизма. Сталин хотел показать, что он шаг вперед делает. Вот и в Программе тоже. 29.04.1980 — А я сегодня был в Комиссии партийного контроля, — тихо сказал Молотов. — По поводу восстановления меня в партии. Сегодня я второй раз был. Оставили в силе прежнее решение. Меня вызывали пятнадцатого июля по поводу моего заявления на съезд о восстановлении в партии. Там член комиссии прочитал доклад — оставить в силе прежнее решение. Я не очень был подготовлен к ответу и попросил дать мне почитать этот доклад. Вот сегодня и ездил. Мотивируют злоупотреблением властью. В докладе этого члена комиссии (фамилии не помню, русская такая, несколько неуклюжая фамилия) говорится, что в период тридцатых годов было произведено один миллион триста семьдесят тысяч арестов — слишком много. Я ответил, что надо с этим разобраться, что действительно были незаслуженно пострадавшие, но и без этих суровых мер мы не могли обойтись. Вот, скажем, Тухачевский — на каком основании его реабилитировали? Вы читали процесс право-троцкистского блока в тридцать восьмом году, когда правые объединились с троцкистами? Когда судят Бухарина, Крестинского, Розенгольца и других? Там же прямо говорится, что Тухачевский торопил с переворотом в июне 1937 года! Говорят — не читали, но, мол, все это делалось под нажимом чекистов. А я говорю: если бы мы не провели такие аресты в тридцатых годах, у нас война была бы с большими потерями. Сегодня я прочитал доклад, написал: «Ознакомился. Напишу письменный ответ». Я решил ответить письменно, для меня, конечно, не безразлично, что меня не восстановили в партии, но я хочу, чтоб осталось у них письменное мое отношение к репрессиям. Я уж не сказал им, почему они в таком случае не исключили из партии Сталина после смерти! — Сейчас один Калинин хороший. Даже Дзержинский допускал крупные ошибки — по Брестскому миру, в профсоюзной дискуссии. А Калинин, наверно, не был столь активным? — Да. Мне один рабочий говорил, что Калинин перед первой мировой войной собирался открыть пивную лавочку. — А пишут, что он вел кружок нелегальный. — Это возможно. Я тоже вел нелегальный кружок, и Калинин у меня занимался. — Калинин действительно был авторитетным или таким показным? — Он больше был для народа… И был преданным Сталину. Он был особенно близок для крестьянства, поскольку для крестьянства других большевиков не было. Он хороший человек был, безусловно. Качало его немножко вправо, но он от нас старался не отбиваться. И Ворошилов к правым качался… Армия-то крестьянская. — Но почему, если вас не восстанавливают в партии, во всех энциклопедиях пишут, что вы — член КПСС с 1906 года, и ни слова об «антипартийной группе»? — В том-то и дело. Я в четырех или в пяти энциклопедиях видел. Видимо, неудобно им писать, что я исключен. Обо мне пишут сейчас, я бы сказал, в нейтральном смысле. Вот только в истории партии под редакцией этого, как его, кандидата в Политбюро, международника… 22.07.1981 — Хрущев заявил на XXII съезде, что якобы Молотов, Ворошилов и Каганович признали решение суда по делу Тухачевского и других неправильным и согласились с реабилитацией Тухачевского и других… — Нет, — твердо отвечает Молотов. — «Когда мы на Президиуме ЦК, — говорил Хрущев, — занимались разбором этих дел и нам доложили, что ни Тухачевский, ни Якир, ни Уборевич не совершили никаких преступлений против партии и государства, то мы тогда спросили Молотова, Кагановича и Ворошилова: «Вы за то, чтобы их реабилитировать?» «Да, мы за это», — ответили они. «Но вы же и казнили этих людей, — сказали мы им с возмущением. — Так когда же вы действовали по совести: тогда или сейчас?» Это Хрущев. — Понимаю. Я допускаю, что Тухачевский неправильно себя вел и оказался в положении врага не только Сталина, но и партии. Но у меня документов таких не было. А я кое-что помню из этого периода… — Хрущев спрашивал, были ли вы согласны их реабилитировать? — Нет. — «Вы за то, чтобы их реабилитировать?» — «Да, мы за это», — ответили они». — Я — нет, тем более, не согласен. — То есть Хрущев извратил ваши слова? — Да, безусловно. На него ж надеяться нельзя. Он бессовестный человек. Неточен. Примитивен очень. При мне не обсуждался этот вопрос. (Примерно то же самое мне рассказал Л. М. Каганович в беседе: «Хрущев не ставил нам таких вопросов, и ничего подобного не было». Л. М. Кагановичу девяносто семь лет, голова ясная, память хорошая, как и у Молотова в этом возрасте. — Ф. Ч.) 09.12.1982, 09.05.1985 «Любимая резолюция»Приехал к В. М. в Жуковку в семнадцать ноль-ноль, тепло, дождик плюс тринадцать градусов. Когда вошел в коридор, В. М. спускался справа по лестнице. Он в новой голубой рубахе. — Как на губернском празднике, — говорю, поздоровавшись и расцеловавшись. — Стараемся, — отвечает Молотов. — Кто теперь лучший из поэтов? — спрашивает он. — Лучшие умерли, — отвечаю. — Мартынов умер? — Умер. Ушли Твардовский, Смеляков, Тихонов, Пастернак… — Пастернак тоже умер? — Умер давно. Молотов забыл об этом. Или не уследил. Я рассказываю ему о том, что у нас в издательстве «Советская Россия» выходит сборник «Критика 20-х годов». Один из авторов — Н. Осинский. В 1921–1923 годах он был заместителем наркома земледелия, в 1923–1924 годах полпредом в Швеции, в 1929 году работал заместителем председателя ВСНХ. Литератор, критик. — Это его псевдоним, — говорит Молотов. — Настоящая его фамилия Оболенский. Валериан Валерианович. С аристократической такой замашкой. — А статьи интересные писал? — Все-таки, конечно, небезынтересные, потому что он человек культурный и начитанный. Писал в «Правде». Он правый, но с капризами. — Оппортунист? — Оппортунист. Он о себе был очень высокого мнения. Старался — не получалось. А так — не нашел себе дороги. — Вы знали его? — Довольно хорошо, да. — Я и подумал, раз он такие посты занимал, значит, вы должны его знать. — Да, да. Он придерживался демократического централизма, как тогда говорили. Теперь это неизвестно. Московские большевики входили туда. — А как он закончил жизнь? Настораживает год смерти — 1938-й. Не попал ли он? — Возможно. Я не знал. Он был в демократическом централизме — неизвестно вам про это? Корчил из себя много. Оболенский. Из дворян, конечно. — Год смерти — 1938, — повторяю я. — Наверно, он был арестован. Он с Бухариным был связан. Не всегда удачно поступал. Он неудачник… — Мне кое-кто говорит: ты лучше спроси у Молотова о его любимой резолюции 1937 года в верхнем углу листка: «Расстрелять»… Я не знаю, была ли такая резолюция? — Конечно, были допущены ошибки серьезные, — отвечает Молотов. — Но я считаю, что это было необходимо. Это, я считаю, неизбежность. — Но вам давали эти списки, вы подписывали? — Да, давали. — Наверно, крупных лиц? — Большей частью такие, конечно. Был период, когда пошли такие оппозиционеры, как Троцкий, Зиновьев, Каменев, вот такого направления. Бухарин, Рыков, Томский… Много лет члены Политбюро. Ну, может, не много лет, но все-таки порядочное количество лет, и они имели влияние, у них были сторонники. Старался Шверник— Вот в чем обвинял вас Шверник на XXII съезде… — Ну, ну. Читаю Молотову отрывок из речи Н. Шверника:

(Что любопытно: Молотов в этом перечне идет первым, а не как в официальном сообщении «Об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова». К тому же назван полный состав «группы» — в 1957 году Хрущев побоялся это сделать. — Ф. Ч.) — Все Политбюро почти, — говорю я Молотову. — И главное, с чего вы пытались сбить партию, как говорит Шверник, — с Программы, по которой мы должны жить при коммунизме в 1980 году! — Да, да, — говорит Молотов. Мы дружно смеемся. — Теперь это уже смешно, потому что Программа провалилась полностью. — Меня особенно осуждают, — говорит Молотов. Я продолжаю читать вслух речь Шверника:

— Старался Шверник, — замечает Молотов.

— Так называемыми, — усмехается Молотов.